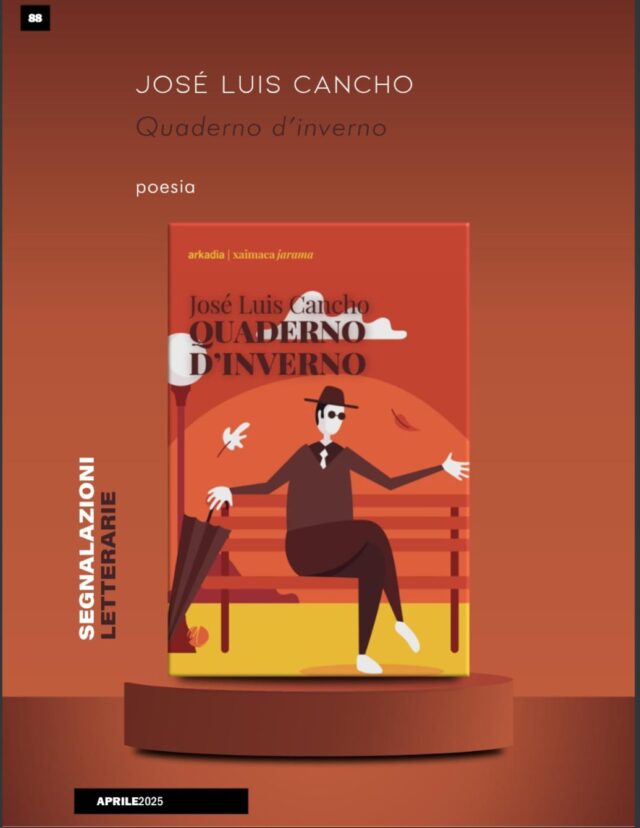

José Luis Cancho

José Luis Cancho pubblica “Quaderno d’inverno”, un esordio poetico che non lascia indifferenti

Arkadia Editore pubblica Quaderno d’inverno, la prima raccolta di poesie di José Luis Cancho. La silloge è stata tradotta da Marino Magliani, che come sempre ci restituisce una traduzione eccellente.

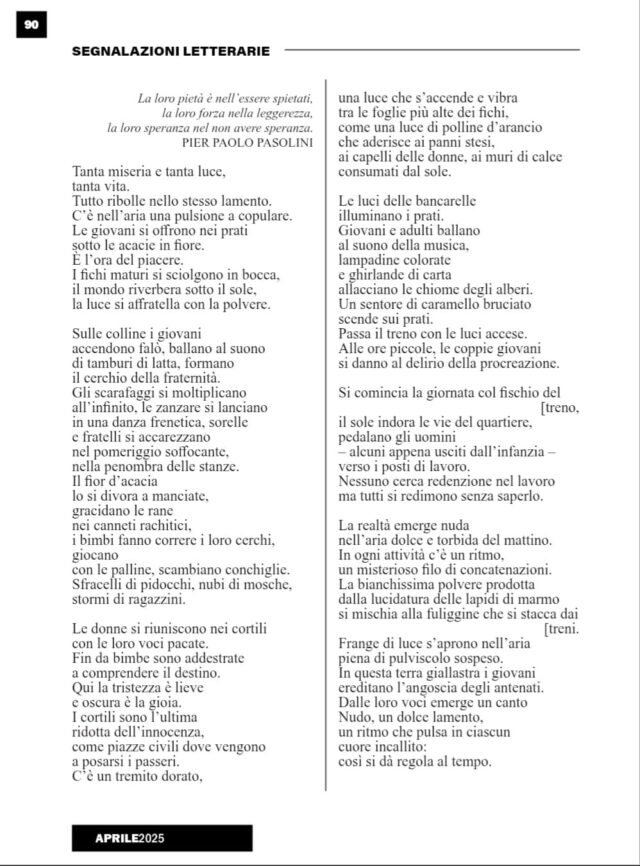

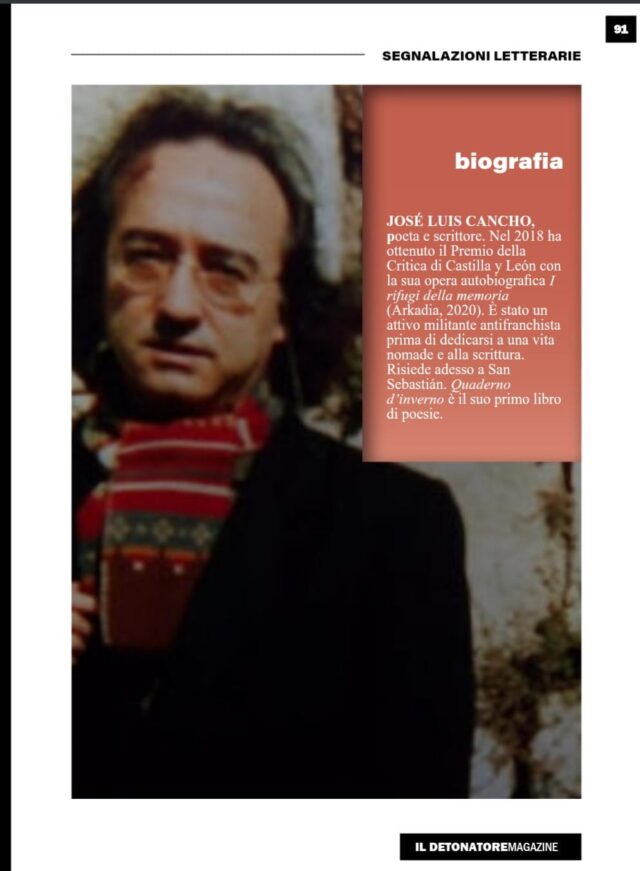

In Quaderno d’inverno l’autore osserva il mondo, quello che conosce, quello che gli sta davanti e quello che appartiene al passato. Il poeta si dice stanco, e forse lo è davvero. José Luis Cancho scrive poesie che affrontano l’attualità, adottando, consciamente o inconsciamente, uno stile che, per certi versi, può essere accostato a quello di José Saramago. Quaderno d’inverno disegna personaggi, oggetti, situazioni e paesaggi, cioè la vita di tutti i giorni; il poeta non cede facilmente alla tentazione di estrinsecare in maniera netta il proprio giudizio, mantiene quasi sempre una accorta quanto fragile distanza dall’oggetto poetico: “Rimpiango la tua pelle: / e le mie notti diventano / un lago malato. // Uccelli stanchi / osservano dalla riva / l’acqua disperata.” (da Quaderno d’inverno, Dell’abbandono, II, pag. 24). In Quaderno d’inverno di José Luis Cancho troviamo l’umano esistere, che procede a volte con non misurabile speditezza, a volte con estrema lentezza. Gaston Bachelard evidenzia nel suo saggio La poetica dello spazio che “l’immagine poetica emerge dal cuore, dall’anima, dall’essere dell’uomo colto nella sua attualità”. José Luis Cancho, poeta e scrittore, nel 2018 ha ottenuto il Premio della Critica di Castilla y León con la sua opera autobiografica I rifugi della memoria (Arkadia, 2020). È stato un attivo militante antifranchista prima di dedicarsi a una vita nomade e alla scrittura. Quaderno d’inverno segna il debutto di José Luis Cancho nel vasto mondo della poesia.

Giuseppe Iannozzi

La recensione su Fai.informazione.it

Poeta e scrittore, nel 2018 ha ottenuto il Premio della Critica di Castilla y León con la sua opera autobiografica

I rifugi della memoria (Arkadia, 2020). È stato un attivo militante antifranchista prima di dedicarsi a una vita nomade e alla scrittura. Risiede adesso a San Sebastián. Quaderno d’inverno è il suo primo libro di poesie.

SPAGNA, LIBRI DA RICORDARE IN UN ANNO (QUASI) DA DIMENTICARE

L’anno editoriale 2020, qua in Spagna, è stato ricco di titoli interessanti, quasi tutti concepiti prima della pandemia. Se questa emergenza avrà delle ripercussioni sulla narrativa, non del tutto negative a giudicare dal malcelato entusiasmo di molti scrittori chiusi in casa, finalmente esonerati dagli impegni imprevisti, lo sapremo nel corso del 2021. A modo di preambolo, va detto che ogni lista deve fare i conti con almeno due difetti: l’impossibilità di leggere più di un certo numero di titoli e i gusti personali di chi la compila. Questo compendio li patisce entrambi, ma gli attribuisco almeno un merito: non tiene conto delle vendite. Quelle, anche in Spagna, sono spesso imperscrutabili, e come ogni buon scribacchino che si rifugia nel suo studio per cause di forza maggiore, ho scelto deliberatamente di ignorarle (in caso contrario, non avrei dovuto parlar d’altro che del fenomeno El infinito en un junco, pluripremiata storia dell’invenzione del libro che sarà tradotta da Bompiani). Se alcuni di questi libri hanno scalato le classifiche, è perché esiste un certo numero di lettori che dopo essersi imbattuti nel sorprendente successo di Irene Vallejo, ha preferito risparmiarsi i farraginosi thriller medievali che imperversano anche a queste latitudini (se Umberto Eco avesse immaginato in che razza di impiccio ci avrebbe cacciati, avrebbe sogghignato ancora di più scrivendo Il nome della rosa). Insomma, questi sono alcuni libri in lingua spagnola usciti nel 2020 di cui ci potremmo ricordarci anche tra diversi anni.

Andrés Barba, Vida de Gustavino y Gustavino (Anagrama)

Andrés Barba è ormai autore consolidato, che vanta anche in Italia un buon numero di traduzioni. Nel 2020 ha pubblicato la biografia di un architetto di Valencia, Rafael Gustavino, che nel 1881, senza parlare una parola di inglese e con quarantamila dollari in tasca, il ricavato di una sonora truffa, si recò a New York. Quel viaggio movimentato che culminò nella sua partecipazione a edifici iconici come la Grand Central Station, la Cattedrale di Saint John o il Queensboro Bridge, rappresenta qualcosa di più dell’ennesima versione del cliché del sogno americano. Gustavino è la palpabile dimostrazione di quanto possa nascere un’identità architettonica nazionale in modo del tutto casuale.

Mara Mahía, Secretos (Editorial Dieciséis)

Un’altra storia ambientata tra la Spagna e gli Stati Uniti. Mara Mahía, con il suo Secretos, è stata tra le sorprese del tartassato anno appena concluso. Ha saputo indagare sulle vicende della sua famiglia come se a parlare fosse una bambina nascosta sotto il tavolo che ascolta i discorsi seri dei genitori. Mahía ha interpretato con freschezza, acume e candore, alternando i punti di vista della narrazione, un genere spiccatamente femminile (purtroppo o per fortuna), quello delle vicende familiari che si raccontano sottovoce.

Sara Mesa, Un amor (Anagrama) e Txani Rodríguez, Los últimos románticos (Seix Barral)

Sarebbe necessario parlare di Sara Mesa, autrice di punta della corazzata Anagrama, il cui Un amor (titolo che ricorda lo splendido romanzo di Dino Buzzati) confesso di non aver ancora letto. La trama, però, mi ha riportato a un bel libro della meno conosciuta Txani Rodríguez, che invece ho avuto il piacere di conoscere quest’estate. Autrice basca di origini andaluse, Txani Rodríguez ha scritto un romanzo tenero e ben riuscito, Los últimos románticos, in cui un’impiegata in una fabbrica di carta sembra essere rimasta l’unica persona a preoccuparsi per l’anziana vicina, maltrattata dal figlio, degli scioperanti che si oppongono al licenziamento e di se stessa. Una desolata epopea romantica condotta sotto traccia, attenta a non scollarsi dal mondo delle cose per non lasciarsi risucchiare da quello delle idee, al quale si sente intimamente più vicina.

Paco Bescós, Las manos cerradas (Sílex)

Un racconto sull’invalidità della figlia Paulina si trasforma in una testimonianza autobiografica che non cede neppure un centimetro al sentimentalismo. L’aspetto migliore di questo particolare libro di Bescós, romanziere che d’altro canto aveva già riscosso successi di critica e pubblico con El baile de los penitentes, El costado derecho e El porqué del color rojo, risiede nella confutazione del mito del superamento individuale, del se vuoi puoi, un’edulcorata narrazione che funziona solo a determinate condizioni, e che ronza da un po’ di tempo a questa parte nelle orecchie dei genitori che affrontano la dura esperienza di un figlio disabile. La cronaca della quotidianità è la miglior ricetta contro l’inganno delle ricompense che dovrebbero ricadere sugli eroi che non sono tali, e consente di concentrarsi invece su una più utile analisi dei trattamenti attualmente disponibili (e accessibili) per chi si trova ad affrontare una così impervia prova d’amore e, soprattutto, di cure.

Carlos Castán, Cuentos (Páginas de Espuma)

Considerato da molti il miglior scrittore spagnolo di racconti, Carlos Castán è tornato nelle librerie con la raccolta completa dei suoi tre volumi Frío de vivir, Museo de la soledad e Solo de lo perdido. Nei suoi racconti non ci sono punti fermi, piuttosto un modo molto personale di raccontare e uno sguardo intelligente sulle questioni che gli stanno a cuore: la solitudine, la fragilità di tutto ciò che ci circonda, le cicatrici d’amore, la lotta contro i fantasmi interiori, contro la colpa e l’ingombrante memoria. È uno di quei rari scrittori che sembrano aver scelto di scrivere quando, in realtà, avrebbe preferito tacere, il che rende ogni parola ancora più preziosa. La traduzione italiana del secondo dei suoi libri, Museo della solitudine, uscirà prossimamente per Arkadia Editore.

Juan Marsé, Viaje al Sur (Lumen)

Libro postumo di un gigante della letteratura, quaderno impressionistico di un viaggio in Andalusia ambientato nel 1962, in cui Marsé racconta l’ultimo periodo di vagabondaggi giovanili, sulla soglia della sua evoluzione in scrittore a tempo completo. I diari di viaggio in Andalusia sono un classico della letteratura ispano-americana, basti ricordare che per quelle terre hanno transitato, taccuino in tasca e penna fremente, due maestri del reportage come Roberto Arlt e Chaves Nogales (Acqueforti spagnole e Siviglia, rispettivamente) e che lo stesso Federico García Lorca, nel suo Impressioni e paesaggi, annotò i colori, i rumori e i versi del cielo andaluso insieme alle prime poesie (si possono leggere in Granada, Casimiro Libri, 2020).

Andrés Ibañez, Nunca preguntes su nombre a un pájaro (Galaxia Gutenberg)

Andrés Ibañez, scrittore sui generis che tiene un’imperdibile colonna settimanale sul supplemento culturale ABCD, ha pubblicato un sentito omaggio ai romanzi nordamericani, in cui Horst, scrittore in una crisi creativa, si rifugia in una grande casa sperduta tra le montagne dello stato di New York. In quella dimora ha vissuto Winslow Patrick, uno dei suoi idoli letterari, che ha conosciuto quando era un giovane studente. Ora la casa è sua e anche i suoi enigmi, i suoi segreti e le sue maledizioni. Andrés Ibañez, quando riesce a tenere sotto controllo il numero delle pagine dei suoi romanzi, è trai migliori scrittori spagnoli contemporanei.

Andrés Trapiello, Madrid (Libros del Asteroide)

È il caso di segnalare poi un libro che, nelle sue intenzioni, vorrebbe essere il definitivo su Madrid. Il suo autore, il navigato e celebrato Andrés Trapiello, dà le sufficienti garanzie per credere nella consapevolezza di una tale illusione, rendendolo, se non definitivo, necessario. Madrid ricostruisce la storia della relazione amorosa tra l’autore e la capitale spagnola, una storia d’amore che dura da trent’anni. È tra i libri più belli e venduti dell’anno che abbiamo appena lasciato, di cui ha senz’altro costituito una delle poche note positive. Per me che sono tanto legato a Madrid, è una storia ricca di dati e di atmosfere, senza squilibri tra le due categorie, che terrò vicino per molto tempo.

José Luis Cancho, Cuaderno de invierno (Papeles mínimos)

José Luis Cancho, che ha fatto la sua prima apparizione in Italia con I rifugi della memoria (2020), e del quale segnalerei probabilmente anche gli appunti presi sul tovagliolo, ha pubblicato un libro di poesie, Cuaderno de invierno, che eccederebbe i limiti di questo articolo, sennonché vi compaiono alcune brevi prose di una tale forza che meritano di essere menzionate, come questa sul viaggio, per esempio:

C’è qualcosa di profondamente umano nella stanchezza. La stanchezza invita alla contemplazione. Se proprio si dovesse scegliere, ci piacerebbe essere esperti in stanchezza. Ricordiamo in particolare alcune stanchezze estreme, alle quali si è arrivati viaggiando per giorni e notti attraverso le Ande peruviane, o attraversando le steppe dell’Anatolia, oppure nei deserti africani. Certe stanchezze che ti rendevano permeabile, che ti aprivano al sentimento di comunione con il mondo, che t’innalzavano a dissoluzioni ed espansioni illimitate. Arthur Koestler lo chiamava “sentimento oceanico”. Era la catarsi assoluta, la pace che eccede la comprensione. L’io, la maledizione dell’io, si dissolveva come un fluido nel paesaggio.

Alessandro Gianetti

Il link alla segnalazione su I libri di Mompracem: https://bit.ly/2YcU6jK

I morti non scrivono necrologi

Il titolo di questa breve nota di lettura può sembrare, a prima vista, una banalità. Non lo è di certo per José Luís Cancho e per i suoi lettori, che arrivano a leggere questa dichiarazione a poche righe dalla conclusione de I rifugi della memoria, il primo libro dello scrittore spagnolo a essere tradotto in Italia, per meritoria scelta della casa editrice Arkadia, nonché per mano degli eccellenti traduttori Riccardo Ferrazzi e Marino Magliani. Ancora a poche righe dalla fine del libro, infatti, José Luís Cancho si chiede “se tutti i ricordi, completissimi o parziali” contenuti nelle pagine immediatamente precedenti “non sembrino un ‘coccodrillo’ o un necrologio, invece di un testo dove è rispecchiata una vita”. Sarebbe una sconfitta, da misurarsi non tanto rispetto al genere adottato dallo scrittore spagnolo per questo breve ma intenso libro (a cavallo tra l’autobiografia e l’autofiction, come ricorda un altro notevole autore spagnolo, Andrés Barba, nell’introduzione), quanto rispetto alla dichiarazione di poetica con il quale si aprono I rifugi della memoria: “Il mio proposito è scrivere dal punto di vista di un morto”. A conforto di questa posizione, la costellazione di autori che Cancho, nel corso del libro, cita o prende a riferimento esplicito – Samuel Beckett, Thomas Bernhard, Paul Celan, Osep Mandel’stam, su tutti, ma anche autori molto diversi da quelli appena menzionati, come Christian Bobin o Gay Talese – è già di per sé illuminante, ma è altrettanto importante anche la sua dichiarazione immediatamente successiva: “In almeno un’occasione lo sono stato: morto”. Il riferimento è al periodo giovanile di militanza antifranchista dell’autore, costatogli la detenzione e anche un volo dalle finestre del terzo piano del commissariato di Valladolid, la mattina del 18 gennaio 1974. Sull’episodio – che ricorda da vicino altri episodi di defenestrazioni dai commissariati, in altre nazioni e circostanze, Italia compresa – Cancho non vuole ritornare con il risentimento o la volontà di vendetta del sopravvissuto: la rievocazione serve, soprattutto, a introdurre più compiutamente il suo successivo itinerario biografico e di scrittura. Un percorso fortemente nomadico, mai soddisfatto né compiaciuto, che attraversa la militanza, l’insegnamento scolastico, l’attività letteraria o i viaggi in Sudamerica senza mai trovare un approdo sicuro e definitivo. La ragione di questa instabilità geografica, politica e affettiva sta nel rifiuto nella “logica del sacrificio” – come la definisce lo stesso autore – richiesto dalla militanza o dal lavoro. Un rifiuto assai peculiare, poiché è dettato, in prima battuta, da una grande consapevolezza, e insieme da una grande disillusione, a livello politico, ma anche da un sentimento, ancor più profondo, che deriva dall’amore per la vita e, allo stesso tempo, dalla “disperazione della vita” – sempre per stare alle parole dell’autore. Nessuna adesione euforica, dunque, al clima post-franchista, alla culla di quella “movida” recentemente assurta agli onori della cronaca italiana con valenze del tutto diverse, totalmente decontestualizzate e intrinsecamente paternaliste. Non vi è nemmeno una qualche possibilità di liberazione, per Cancho, in un itinerario stringente, quasi asfittico, pur nella sua libertà di movimento, che conduce alla letteratura soltanto come extrema ratio, e cioè per il recupero di quel tempo di vita costantemente alienato dalle circostanze: ”Mi sono fatto scrittore, o per meglio dire mi sono lasciato diventare scrittore per poter disporre di un tempo puro, sganciato da qualunque occupazione”, ha scritto Christian Bobin, e Cancho non può che appropriarsi di queste parole. I rifugi della memoria, in fondo, non è altro che la storia – in bilico tra autofiction e autobiografia, ma anche tra narrazione in prima persona e accessi aforistici, secondo una miscela stilistica dal buon impatto – di un apprendistato alla letteratura condotto nel modo più feroce e onesto possibile, cosa che ne fa senza dubbio un testo necessario e prezioso per molti lettori, e anche, certamente, per chi non abbia ancora letto un romanzo di José Luís Cancho.

Lorenzo Mari

Il link alla rcensione su Pulp Libri: https://bit.ly/38dFdSy

JOSÉ LUIS CANCHO. I RIFUGI DELLA MEMORIA

«La mia unica passione è l’indifferenza. Il mio proposito è scrivere dal punto di vista di un morto. In almeno un’occasione lo sono stato: morto.»

Nel suo libro autobiografico, I rifugi della memoria, José Luis Cancho impartisce una lezione notevole per chi sentisse il bisogno di mettere nero su bianco episodi della propria esistenza: è possibile, anzi è necessario, creare un cortocircuito tra la fedele replica della realtà e la sua rappresentazione letteraria. Cancho ci riesce con franchezza, rimanendo da un lato ancorato a un livello cronachistico di testimonianza, come è giusto che sia, dall’altro ritemprando le ambientazioni attraverso una evocazione meticolosa delle atmosfere che gli hanno dato alloggio, rapportandole con la sua indole, influenzando la sua individualità. In questo modo la storia, l’ambiente e i personaggi si fondono in un tutt’uno familiare-letterario, lasciando all’esposizione dei dettagli il compito di rendere gli ambienti protagonisti imprescindibili, tanto quanto l’io narrante. È così che, per esempio, le condizioni igieniche del carcere divengono personificazione dello stato di passività che lo attanaglia nel vincolo della detenzione. Un confine contemplativo, dove la mancanza di empatia per il dolore altrui non è altro che intima sopravvivenza, isolamento nell’isolamento: il rifugio nei propri pensieri per cercare di sfuggire, intellettualmente nonché psichicamente, all’ambito che lo condiziona, l’unica evasione concepibile dall’irrealizzabilità di impugnare le redini della propria vita.

«Ricordo che per combattere l’infezione ogni giorno doveva spalmare una crema sulla zona infetta. Ma soprattutto ricordo che, oltre a pulire più volte la tazza con la liscivia, tutti e due prendemmo l’abitudine di rivestire i bordi con la carta igienica prima di sederci.»

La mattina del 18 gennaio 1974, quattro poliziotti della Brigata Politica-Sociale, dopo un lungo pestaggio, scaraventarono un ventiduenne J.L. Cancho da una finestra del commissariato di Valladolid. «Mi hanno buttato giù perché credevano di avermi ammazzato, ma non mi hanno ammazzato nemmeno buttandomi giù», racconterà in seguito durante un’intervista. Senza il filtro della rielaborazione, partorita dopo sofferte riflessioni, la vicenda personale di Cancho – di per sé già forte sul piano di pertinenza al contesto storico, inteso come relazione di fatti che si sviluppano su tracciati documentati del tempo – correva il rischio di rimanere una vicenda personale o solo uno sfogo, seppur valevole d’attenzione per gli aspetti impliciti di testimonianza del “realmente accaduto”, ma pur sempre una goccia in un oceano di ingiustizie che bagna il mondo ogni giorno. La maestria dell’autore è da ricercarsi nel processo mai scontato di approdo all’universalità, nel saper coinvolgere chi legge a livello viscerale anziché tergiversare sullo strato esplicativo. Come afferma Andrés Barba nella sua ottima prefazione al testo «In tempi di autofiction, la civetteria ha adottato forme nuove e impreviste, spesso equivoche. Una di queste, non meno comune, consiste nel bistrattarsi con una sciatteria un po’ spavalda, costruendo un racconto dimesso nelle circostanze ma eroico nella sua essenza, in cui il protagonista non si prende mai la responsabilità diretta dell’infelicità in cui versa…». Lo scrittore spagnolo mette in discussione la rappresentazione popolare dell’eroe, colui che sacrifica se stesso in nome di un bene comune. Nel contempo smantella i precetti dell’anti-eroe, che deve apparire inferiore in termini di motivazioni sociali o di intelligenza, difendendo la salvaguardia della molteplicità del reale, tramite una elaborazione di trasferimento dei due concetti contrapposti in una sorta di co-iponimia del modello narrativo. Le distanze concettuali si annullano tramite una autoanalisi dell’autore-protagonista che non fa sconti a nessuno, facendo affiorare, senza preoccuparsi di infierire contro se stesso, il marciume dal sottosuolo (per dirla alla Dostoevskij). Operazione che si insinua nella sensibilità del lettore come l’effetto di una meditazione profonda quanto imparziale, pertanto convincente.

«Sono attratto dalle periferie delle città e dalle letterature marginali. Lo straniamento è per me una costante. Mi attira l’essere invisibile, anonimo. Il settarismo mi causa sentimenti contrastanti, mi attira e mi respinge al tempo stesso. Non c’è un confine netto fra la mia vita reale e quella fittizia.»

Tutti questi elementi, associati a intuizioni a volte liriche, fanno de I rifugi della memoria una rappresentazione letteraria di Cancho davvero riuscita, ma anche una contestazione testuale da non confondere con la comunicazione politica e di affari pubblici tout court. Piuttosto si potrebbe considerare come l’anticamera di un processo di ammissione interiore, accettazione di ciò che si è, limiti e pregi a braccetto.

L’autore interpreta retrospettivamente l’analisi degli avvenimenti da un punto di vista posticipato, nell’attesa che i suoi vagabondaggi, i tanti modi di interessarsi a ciò che lo circondava, ma che spesso ometteva, “di guardare senza guardare”, il senso di sospensione ma anche dissolvimento che i viaggi gli hanno destinato, rifluiscano dalla memoria per prendere sede in un presente privo di limiti temporali, punto focale nella terapia dello scrivere.

«Quanto meno sono attaccato a questa vita, tanto più mi piace.»

Roberto Addeo

Il link alla recensione su Satisfiction: https://bit.ly/35Ot3hO

I rifugi della memoria

Invecchio e il mio vocabolario si impoverisce. Più smetto di fare (andare al cinema, visitare chiese, viaggiare…) meno parole mi si affacciano in testa.

Queste parole tratte dal libro di Josè Luis Gancho, “I rifugi della memoria”, ci fanno pensare. Una vita senza un minimo di azione è una vita che impoverisce la mente. Gli stimoli bisogna cercarli, perché nulla viene per caso. José Luis Cancho, scrittore spagnolo nato a Valladolid nel 1951, nella traduzione di Marino Magliani per i tipi di Arkadia, ci porge un’opera autobiografica che si sposta un po’ da quella che è la concezione di diario, perché storia personale e letteratura si fondono con ingredienti allo zenzero da trasformare la memoria in un romanzo. L’autore è il protagonista assoluto di questa vicenda e narra in prima persona, dalle pagine iniziali, senza tirarsi indietro perché, se anche le parole vengono meno, se sono passati parecchi anni da quei fatti, la memoria resta viva e vigile nella mente del protagonista. La storia di un giovane che viene arrestato e torturato dalla polizia politica spagnola e poi scaraventato in strada, buttato da una finestra dopo un pomeriggio e una notte trascorsa in una stanza al terzo piano del commissariato di Valladolid, sottoposto a ripetuti pestaggi da parte di quattro sbirri. Prima di essere scaraventato di sotto il protagonista è oggetto di ripetute torture dei poliziotti che si divertono a farlo rinvenire quando perde conoscenza per poi continuare con le percosse, fino alle prime luci del mattino, dove lo invitano con la forza ad avvicinarsi alla finestra per fargli fare un volo dal terzo piano. Segue la travagliata esperienza del carcere, le ore di isolamento immerse nella lettura, disperatamente ancorato a un’idea profonda di libertà. Un essere umano che dopo la detenzione rientra con difficoltà nei binari della società civile. L’esperienza di recluso si accompagna alla scelta di abbandonare la militanza, quella militanza che, però, il protagonista non rinnega. Quando il partito gli aveva assegnato il compito di formare una cellula nella facoltà di Magistero, ecco che il carcere, l’isolamento, lo spingono a un’idea di libertà mettendolo in contrasto con un mondo cui era sempre appartenuto. E allora i lunghi viaggi in America Latina, conducendo una vita da nomade, tra l’Argentina, la Bolivia, l’Equador, il Cile alla ricerca di quella libertà tanto agognata dietro le sbarre. E quel continuo girovagare placa in un certo modo la sua fame di spazio libero. Ho avuto l’impressione leggendo questo libro, con una prosa cristallina, di un io narrante che va a cercare consenso con il lettore, pur mettendo, senza nascondersi, al centro se stesso come il faro di un palcoscenico sul protagonista. In questo accostamento un po’ ruvido, direi positivamente ruvido, Cancho ha la consapevolezza di essere un grande affabulatore, spregiudicato, volgendo al passato non con rancore, malinconia o qualche altro sentimento all’apparenza fragile. Lo fa con decisa fermezza, con vigore, schiacciando l’acceleratore in discesa con il rischio di andare a sbattere. Nulla di religioso, di elegiaco, ma la fermezza del sangue che affonda nelle radici della terra. Sembra facile gettare uno sguardo all’indietro per raccontarsi, ricostruire con la memoria, ricordare, portare in scrittura un passato. Difficile è presentarsi nudi, senza falsificazioni, senza voler nascondere nulla. Volgere lo sguardo all’indietro con questa visione non è semplice e diventa un atto di grande creatività. Se la narrazione vive di immaginazione, si nutre di invenzione, non si può a priori sottovalutare una fedeltà alla memoria, perché quella fedeltà è un’arteria che congiunge e dove fluisce il sangue di chi scrive di chi legge. Un rapporto alla pari con il lettore, quasi la ricerca di una complicità più che un assenso. Cancho riporta sulla pagina la memoria e ci mette l’anima, un mare in burrasca che trova il suo approdo o la sua deriva dall’altra parte della barricata e lo fa scavalcando la storia e il suo carico ideologico. La bellezza di questo breve libro, con poche pagine, racchiude gli ingredienti di un microcosmo bellissimo e di una mente lucida e attenta, dove la tetra realtà del protagonista trova grandi spiragli di luce. C’è la ricostruzione della memoria che trova spazio come un ciuffo d’erba in una colata di cemento, un piccolo mondo che mette in quarantena quanto di bello c’è stato. Un libro da non sottovalutare, ricco di un’umanità con una spudoratezza allo sfinimento. Insomma, non bisogna scavare nei ricordi, la memoria ci accompagna. Sempre.

Giorgio Bona

Il link alla recensione su Lavoro e Salute: https://bit.ly/3olPrrh

Libro – I rifugi della memoria

Il 18 gennaio 1974, la polizia franchista lo buttò giù dalla finestra di un commissariato; biografia di un ex- dissidente spagnolo diventato scrittore.

I rifugi della memoria di José Luis Cancho.

José Luis Cancho aveva 22 anni quando quattro poliziotti della Brigata Politica-Sociale lo scaraventarono da una finestra del commissariato di Valladolid. Era la mattina del 18 gennaio 1974. «Mi hanno buttato giù perché credevano di avermi ammazzato. Il fatto strano è che non solo non mi avevano ammazzato, ma non mi hanno ammazzato nemmeno buttandomi giù», racconterà in un’intervista. Passò sei mesi a letto, un anno con le stampelle e due in prigione. Da questa esperienza estrema parte la narrazione, compressa in poche e sorprendenti pagine, scritte in modo succinto, delicato, diretto e coraggioso. Una vicenda autobiografica dove l’autore fa i conti con il suo passato e il suo presente, senza costruire né un eroe, né tantomeno un antieroe. Uno sguardo che ripercorre la sua prima gioventù, la prigione e la sua ombra lunga, la lotta politica, l’insegnamento, i viaggi, le letture, la solitudine, le amicizie e che trova rifugio nell’infanzia, luogo al quale torniamo sempre, e nella scrittura, dove tutto sembra acquisire un significato.

I rifugi della memoria, José Luis Cancho, Arkadia, pp.77, 13 euro.

Il link alla recensione su DonneCultura: https://bit.ly/37ynjv8

I rifugi della memoria

18 gennaio 1974: un corpo attraversa la finestra dall’interno verso l’esterno di una sede della Brigada Político-Social, la polizia segreta franchista, atterrando tre piani più sotto. Succede a Valladolid, città dov’è nato quel corpo. Appartiene al 22enne José Luis Cancho, attivista del clandestino Partido del Trabajo de España e membro della Joven Guardia Roja. Suicidio? Così doveva sembrare secondo quattro agenti della Brigada che lo avevano torturato per oltre 20 ore e, credendolo morto, decisero di buttarlo giù. Quelli erano anni in cui i militanti di sinistra pare avessero una spiccata tendenza a tuffarsi dalle finestre, voli descritti, come potete ascoltare qui da un noto cronista: Dario Fo. Era già accaduto, infatti, allo studente Enrique Ruano, e, un mese prima di lui, al ferroviere italiano Giuseppe Pinelli anch’egli indomito volatore, ma sprovvisto delle capacità di restare sospeso in aria di cui era invece fornito il frate Giuseppe da Copertino. Ci sono stati anche altri voli ma fermiamoci, con i piedi per terra, a quello di Cancho che, uscito malconcio ma vivo dal brusco atterraggio trascorrerà una settimana di coma, sei mesi paralizzato a letto e due anni di galera. Tempo dopo scriverà un libro, tanto breve quanto intenso, ora in italiano pubblicato dalla casa editrice Arkadia. Titolo: I rifugi della memoria. Nel libro viene riferito quanto è accaduto allo scrivente, ma senza indugiare troppo sulle sofferenze patite, non si tratta di un memoriale, né di un’autobiografia e meno ancora di forma romanzata di quant’è accaduto, piuttosto dell’autoritratto interiore di una creatura che attraversa età ed esperienze sprofondando nell’indifferenza e, come afferma nel libro, di “scrivere come un morto”. Del resto, ci era mancato poco. Dopo quell’avventura terribile del defenestramento e delle dolorose sofferenze fisiche e morali, quell’uomo senza rinnegare le sue idee politiche lascia il partito: “Me ne andai civilmente. Presentai le mie dimissioni per iscritto. Semplicemente mi limitai a sparire”. Andrà in giro per molti paesi sudamericani, non mancheranno altre peripezie sulle quali il lettore ne è informato con brevi, talvolta brevissimi, tratti. E qui è d’obbligo una riflessione stilistica su quelle pagine in cui una vita tridimensionale è riferita su di una superficie piana e quasi impalpabile. Tale leggerezza è dovuta, secondo lo stesso Cancho, a due suoi modelli: Édouard Levé fotografo (autore di “Autoportrait”) e Joe Brainard scrittore (autore di “Mi ricordo”, forma di scrittura sulla quale Perec produrrà “Je me souviens”). Non voglio certo saperne più di Cancho, ma a me le sue pagine hanno fatto pensare di più al cinema underground americano fatto di brevissime sequenze, sfarfallìo di fotogrammi singoli, improvvise solarizzazioni delle immagini. Scrive Andrés Barba nella prefazione: “Le memorie di Cancho (…) sono ciò che Simone Weil chiamerebbe «profilo spirituale», e Broch una «autobiografia psichica»” – così conclude la sua presentazione – “Spero che questo piccolo gioiello riceva l’accoglienza che merita”. Lo spero anch’io. Dalla presentazione editoriale «José Luis Cancho aveva 22 anni quando quattro poliziotti della Brigata Politica-Sociale lo scaraventarono da una finestra del commissariato di Valladolid. Era la mattina del 18 gennaio 1974. «Mi hanno buttato giù perché credevano di avermi ammazzato. Il fatto strano è che non solo non mi avevano ammazzato, ma non mi hanno ammazzato nemmeno buttandomi giù», racconterà in un’intervista. Passò sei mesi a letto, un anno con le stampelle e due in prigione. Da questa esperienza estrema parte la narrazione, compressa in poche e sorprendenti pagine, scritte in modo succinto, delicato, diretto e coraggioso. Una vicenda autobiografica dove l’autore fa i conti con il suo passato e il suo presente, senza costruire né un eroe, né tantomeno un antieroe. Uno sguardo che ripercorre la sua prima gioventù, la prigione e la sua ombra lunga, la lotta politica, l’insegnamento, i viaggi, le letture, la solitudine, le amicizie e che trova rifugio nell’infanzia, luogo al quale torniamo sempre, e nella scrittura, dove tutto sembra acquisire un significato».

José Luis Cancho

I rifugi della memoria

Traduzione di Marino Magliani

Prefazione di Andrés Barba

Pagine 78,

Euro 13.00

Edizioni Arkadia

Il link alla recensione su Adolgiso: https://bit.ly/3412u9K